वायुमंडल हवा के रूप में पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित कई किलोमीटर बनी चादर जो हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।

वायुमंडल द्वारा सूर्य से आने वाले विकिरण को पृथ्वी तक आने दिया जाता है। लेकिन पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण को वायुमंडल द्वारा रोक लिया जाता है। फल स्वरुप पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को एक “ग्लास हाउस” की भांति कार्य करते हुए रोक लिया जाता है। जिससे पृथ्वी का तापमान औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है।

इसी तापमान के द्वारा पृथ्वी पर जीव मंडल (जीव जंतुओं की उत्पत्ति) का उद्भव संभव हो सका है। यदि वायुमंडल रूपी वायु की घनी चादर हमारी पृथ्वी के चारों तरफ नहीं होती। तो हम दिन के समय सूर्य के तापमान से जल सकते थे। और रात के समय ठंड से जम सकते थे।

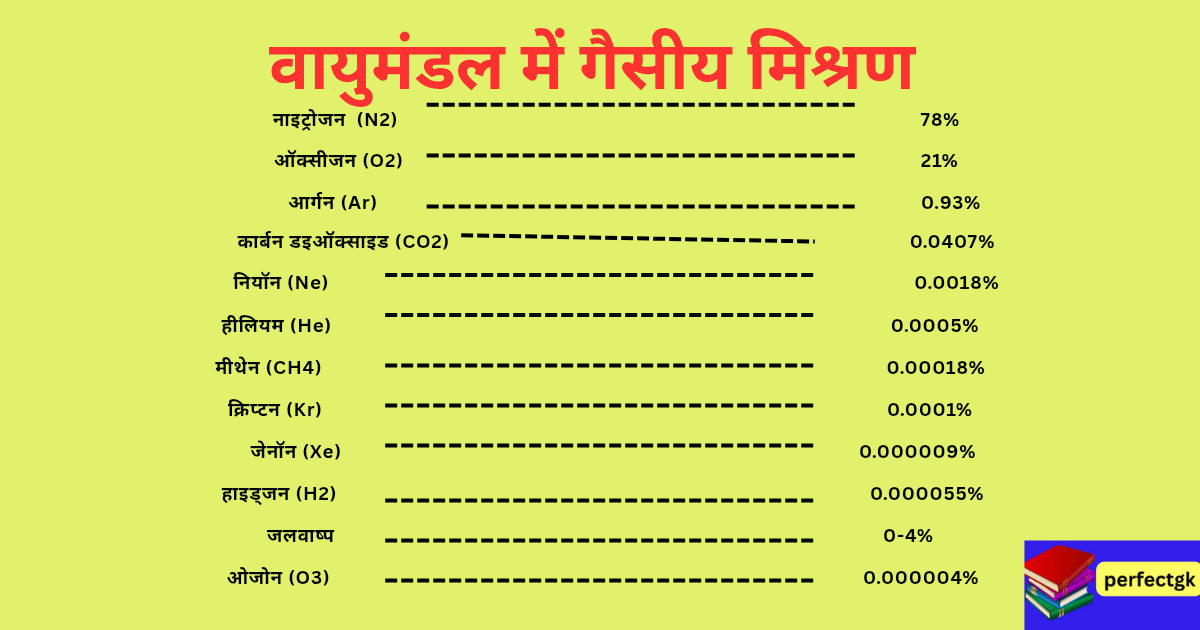

वायुमंडल का संघटन :-

वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। जिसमें धूल के कण ठोस अवस्था में तथा जलवाष्प तरल अवस्था में उपस्थित होती है। वायुमंडल में मौजूद गैसे, जलवाष्प, धूल के कण असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। यह समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं।

वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। उसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेयाॅन, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है। वायुमंडल में अशुद्धियों के रूप में जलवाष्प व धूल के कारण असमान रूप से वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। जिसके कारण संसार की मौसमी दशाओं में परिवर्तन में अहम भूमिका होती है।

वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों की मौजूदगी मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। तथा जलवाष्प व धूल के कण अधिकतम 10 किलोमीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं।

और पढ़े :-पृथ्वी की आंतरिक संरचना|सियाल(SiAl)|सीमा(SiMa)|निफे(NiFe)|

वायुमंडल के गैसीय मिश्रण में पाई जाने वाली विभिन्न गैसे निम्नलिखित हैं :-

नाइट्रोजन (N₂):-

नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का एक प्रमुख अवयव है। जो हमारे वायुमंडल में लगभग 78% भाग में उपस्थित है। जो की आयतन की दृष्टि से वायुमंडलीय गैसों में सबसे अधिक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन पोषक तत्वों की पूर्ति लेग्यूमेनस पौधों द्वारा की जाती है। पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। वायुमंडल और पृथ्वी पर नाइट्रोजन की उपस्थिति विभिन्न इसके अवयवों का बाहुल्य भार 0.01% है।

ऑक्सीजन (O₂):-

वायुमंडल में ऑक्सीजन कुल गैसों का लगभग 21% आयतन होता है। यह गैस मनुष्यों जीव जंतुओं के लिए प्राण दायिनी गैस है। अतः इसे “प्राण वायु” भी कहा जाता है। इसका उत्पादन हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। यदि पृथ्वी की सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में जीव जंतु ऑक्सीजन के अभाव में मर जाएंगे। ऑक्सीजन जल में संयुक्त रूप से पाई जाती है। इस प्रकार यह भार की दृष्टि से लगभग 88.9% होती है।

आर्गन (Ar):-

आर्गन एक अक्रिय गैस है। जो वायुमंडल में उपस्थित अन्य अक्रिय गैसों (हीलियम, नेयाॅन, क्रेप्टांन, जे़नांन) में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका उपयोग कुछ तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं धातु अथवा मिश्रधातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रीय वातावरण बनाने में तथा विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है।

कार्बन डाइऑक्साइड (CO2):-

वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस है, जो वायुमंडल में लगभग 0.0407 प्रतिशत (लगभग 407 पार्ट्स पर मिलियन या PPM )उपस्थित है। यह गैस जीवाश्म ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला आदि के दहन तथा कल कारखानों से उत्पन्न होती है।

CO2 गैस पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके उपयोग से पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं जो की जीवन के लिए अति आवश्यक होते है।

कार्बन डाइऑक्साइड गैस (CO2) एक ग्रीनहाउस गैस होने के कारण हमारी पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भूमिका रखती है।

जब इस गैस की मात्रा बढ़ती है, तो यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है।

नियॉन (Ne):-

नियाॅन एक अक्रिय गैस है, जो लगभग 0.0018% वायुमंडल में उपस्थित है। मात्रा के हिसाब से यह पांचवीं नंबर की गैस है। यह हीलियम के बाद दूसरी सबसे हल्की नोबल गैस है।

– इस गैस का उपयोग चमकीले साइन बोर्ड तथा विज्ञापन लाइट्स में किया जाता है।

– इस गैस का गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होने के कारण इसका प्रयोग क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट के रूप मे किया जाता है।

– नियाॅन गैस एक अक्रिय गैस होने के कारण जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका कोई योगदान नहीं रहता है।

हीलियम (He) :-

– यह गैस के अक्रिय गैस है। जो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेती है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति लगभग 0.0005 प्रतिशत है, जो की एक अल्प मात्रा है, हाइड्रोजन के बाद यह दूसरी सबसे हल्की गैस है।

– इस गैस का क्वथनांक (-268.9 सेंटीग्रेड) सभी तत्वों से कम है। इसी कारण यह अत्यंत निम्न तापमान पर द्रव अवस्था में बनी रहती है।

– हीलियम गैस का उपयोग एमआरआई मशीन, सुपरकंडक्टिव मैग्नेट, परमाणु रिएक्टर, अंतरिक्ष अनुसंधान, गोताखोरी आदि में किया जाता है।

मेथेन (CH4):-

– मेथेन गैस वायुमंडल में लगभग 0.00018 प्रतिशत उपस्थित है। इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बहुत कम है, फिर भी यह ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 से लगभग 25 से 30 गुना अधिक प्रभाव डालती है। मेथेन को मार्श गैस/स्वैम्प गैस भी कहते हैं।

– यह गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण करती है।

– मिथेन अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।

– यह गैस धान के खेतों, बायोगैस संयंत्रों, जुगाली करने वाले जानवरों (जैसे गाय, भैंस आदि) कचरे के अपघटन आदि से इसका प्राकृतिक उत्पादन होता है।

क्रिप्टन (Kr):-

क्रिप्टन गैस वायुमंडल में लगभग 0.0001% उपस्थित है। यह एक निष्क्रिय गैस है, इसका क्वथनांक -153.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका उपयोग फ्लैश लैंप तथा कुछ फ्लोरोसेंट बल्ब में किया जाता है।

जेनाॅन (Xe):-

जेनाॅन गैस वायुमंडल में लगभग 0.000009 प्रतिशत उपलब्ध है। यह एक निष्क्रिय गैस है।इसे अजनबी गैस (Stranger Gas) भी कहते हैं

हाइड्रोजन (H2):-

यह वायुमंडल में लगभग 0.00005 प्रतिशत मौजूद है। यह एक अत्यधिक हल्की गैस है, जो अक्सर पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण से बचकर अंतरिक्ष में चली जाती है इसका क्वथनांक – 252.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यह एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है।

हाइड्रोजन विश्व में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा वाला तत्व है। इसकी मौजूदगी में सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जो तारों में भी संपन्न होती है। इसकी खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी।

जलवाष्प (H2O):-

वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा परिवर्तनशील होती है, जो लगभग 0 से 4% के मध्य बनी रहती है, यह एक ग्रीनहाउस गैस है, जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है।

ओजोन (O3):-

ओजोन वायुमंडल में लगभग 0.000004% मौजूद है। वायुमंडल की अधिकांश ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्टैटोस्फियर में मौजूद ओजोन परत में पाई जाती है। इसका क्वथनांक – 112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है, जिससे जीवो में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले नुकसान से बचाती है।

उपरोक्त के अलावा हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) नाइट्रोजन ऑक्साइड ( NO2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) आदि मानवीय गतिविधियों के कारण उपस्थित हो सकती है।