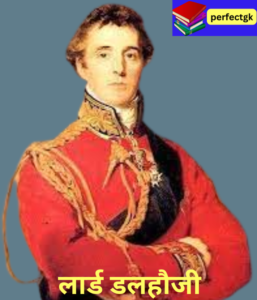

भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही कूटनीतिक एवं कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध गवर्नर जनरल था। वह मात्र 30 वर्ष की आयु में गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। स्कॉटलैंड के वह एक अमीर पिता का पुत्र था । लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण इसे इतिहास के महान गवर्नरों में शुमार किया जाता है क्योंकि उसने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उसने किसी भी अवसर को छोड़ा नहीं जिससे कि अंग्रेजी साम्राज्य में वृद्धि हुई इसके स्थान पर यदि अन्य कोई शायद गवर्नर जनरल होता तो वह कुछ परिस्थितियों मैं राज्यों को हड़पने का कार्य नहीं करते लेकिन इस गवर्नर जनरल ने कुछ भी बहाना मिला उससे उसने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया उसने युद्ध में पंजाब और पीगू (बर्मा) को जीता और अपनी हड़प नीति के द्वारा शांति का प्रयोग करते हुए उसने अवध, सातारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया और उसने आधुनिक भारत के भवन की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

और पढ़े:- भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय (1973-1948 )

लॉर्ड डलहौजी द्वारा जीतकर विलय किए गए राज्य :-

द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय 1849 :-

इस युद्ध की शुरुआत तो अंग्रेज अधिकारी वान्स इग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन की मुल्तान में सिपाहियों द्वारा हत्या कर दिया जाना था। यह संकट मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह द्वारा उत्पन्न हुआ था। हजारा के सिख गवर्नर ने भी इस समय विद्रोह किया और अपना झंडा फहराया। सिखों ने पेशावर, अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद को सौंप दिया और उससे दोस्ती कर ली। बहुत से पंजाबी मूलराज के समर्थन में आ गए इस प्रकार यह एक राष्ट्रीय युद्ध का रूप ले चुका था। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार” बिना पूर्व चेतावनी के कारण ही सिखों ने युद्ध की घोषणा कर दी है अतः यह युद्ध करना स्वाभाविक हो गया था और उसने सौगंध ली और कहा कि यह युद्ध प्रतिशोध के रूप में किया जाएगा।”

लार्ड गाॅफ की अधीनता में अंग्रेज सैनिकों ने 16 नवंबर 1848 को सीमा पार की और रामनगर, चिलियांवाला और गुजरात में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों की हार हुई इस अवसर को डलहौजी ने पंजाब के विलय के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह कहा गया कि जब तक लोगों के पास युद्ध करने के साधन तथा अवसर है पंजाब में शांति नहीं होगी और उस समय तक भारत में शांति की कोई प्रत्याभूति नहीं होगी। जब तक हम सिखों को पूर्णतया अधीन नहीं कर लेते और इनके राज्य का पूर्णतया अंत नहीं कर देते। इसी के साथ 29 मार्च 1849 को पंजाब के विलय की घोषणा की गई और वहां के महाराजा दिलीप सिंह को पेंशनर बना दिया गया और अंग्रेजों ने शासन संभाल लिया। अंग्रेजों के लिए यह विलय राजनीतिक रूप से उचित और लाभदायक था क्योंकि इससे जो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर दर्रे थे जो उस समय रास्ते के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे उन पर अंग्रेजों का अधिकार सुनिश्चित हो गया था। हालांकि डलहौजी के पास इस विलय का कोई वैधानिक और नैतिक अधिकार नहीं था। इस लिए इवैन्ज बैल ने इसे “संगीन विश्वासघात” की संज्ञा दी।

लोअर बर्मा अथवा पीगू का राज्य में विलय (1852) :-

यन्दाबू की संधि (1826) के बाद कुछ अंग्रेज व्यापारी बर्मा के दक्षिणी तट और रंगून में बस गए थे। यह यहां के निवासी रंगून के गवर्नर पर दुर्व्यवहार की शिकायत करते थे। शैम्पर्ड और लुईस नाम के दो अंग्रेज कप्तानों पर बर्मा सरकार ने छोटे से अपराध के लिए भारी जुर्माने लगा दिए थे। अंग्रेजी कप्तानों ने डलहौजी को पत्र लिखा यह पत्र डलहौजी को बहाना बनाने के लिए पर्याप्त था डलहौजी ने ब्रिटिश गौरव और प्रतिष्ठा की रक्षा का दृढ़ संकल्प लिया था। उसके अनुसार उसका मानना था कि “यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है। तो वह वैसा ही है जैसा कि कोई टेम्स नदी के मुहाने पर अपमान करता है।” इस बहाने को अमली जामा पहनाते हुए लॉर्ड डलहौजी ने फॉक्स नाम के युद्धपोत के अफसर काॅमेडोर लैंबर्ट को रंगून भेजा और उससे ब्रिटिश कप्तानों की क्षतिपूर्ति के लिए बातचीत करने और उनसे हर्जाना मांगने को कहा। छोटे से झगड़े को सुलझाने के लिए युद्ध पोतों का भेजना यह प्रदर्शित करता है कि यदि उसकी इच्छा के अनुसार समाधान नहीं किया गया तो युद्ध सुनिश्चित होगा लैंबर्ट ने बर्मा के महाराजा के युद्ध पोतों को पकड़ लिया और भयंकर युद्ध हुआ बर्मा सरकार हार गई। अब लोअर बर्मा को अपने साम्राज्य में विलय करने की घोषणा 20 दिसंबर 1852 को कर दी गई। अंग्रेजी साम्राज्य को इससे अमेरिका और फ्रांस की बढ़ती हुई समुद्रों में शक्ति पर नियंत्रण पाने का रास्ता साफ हो गया था। द्वितीय बर्मा युद्ध के विषय में अर्नाल्ड ने कहा “द्वितीय बर्मा युद्ध ना तो मूलतः और ना ही व्यवहारिक दृष्टि से न्याय पूर्ण था।” उदारवादी नेता कांब्डन और ब्राइट ने इसे एक बहुत “गंभीर पाप” की संज्ञा दी।

सिक्किम का विलय (1850) :-

सिक्किम एक छोटा सा राज्य था। जो नेपाल और भूटान देशों के बीच में स्थित था। वहां के राजा पर या दोष लगाया गया कि उसने दो अंग्रेज डॉक्टरों से दुर्व्यवहार किया है। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को अपनी हड़प नीति के तहत बहाना मिल गया और उसने 1850 में सिक्किम के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिनमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था भारत में मिला लिए गए अर्थात अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित हो गए।

लार्ड डलहौजी द्वारा शांतिपूर्ण विलय- व्यपगत का सिद्धांत :-

डलहौजी के साम्राज्य विस्तार के कार्य में व्यापक के सिद्धांत की चर्चा न की जाए तो यह अधूरा माना जाएगा इस सिद्धांत के द्वारा डलहौजी ने महत्वपूर्ण रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाया और उसने झूठें रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा जो प्रजा की मुसीबतों को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। इस बात का बहाना करके परोक्ष रूप में वह मुगल शक्ति के साम्राज्य को हड़प करना चाहता था और भारतीय राज्य राजवाड़े जो मुगलों के उत्तराधिकारी का दावा कर सकते थे। उस संभवाना को समाप्त करने का कार्य किया उसके अनुसार भारत में तीन प्रकार की रियासतें थी:-

1-ऐसी रियासतें जो पूर्णता स्वतंत्र थी उनमें किसी भी प्रकार का दखल नहीं किया जाएगा।

2-वे रियासतें जो अंग्रेजी शासन के अधीन भी वह बिना गवर्नर जनरल के आदेश से गोद नहीं ली जा सकती थी।

3-वे रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई या उन पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण था उन्हें गोद लेने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीति का 1854 में पुनरावलोकन करते हुए कहा की प्रथम श्रेणी की रियासतों के गोद लेने के मामलों में हमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।

दूसरी श्रेणी के गोद लेने के लिए रियासतों को हमारी अनुमति अति आवश्यक है। उसने यह भी कहा कि इस प्रकार की रियासतों को हम अनुमति दे सकते हैं और उनको नहीं भी अनुमति देने का अधिकार रखते हैं।

परंतु तीसरी श्रेणी की रियासतों में हमारा विश्वास है कि उत्तराधिकार में गोद लेने की आज्ञा दिया जाना बिल्कुल ही गलत है अतः हम इसकी आज्ञा कभी नहीं देंगे।

लार्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य निम्नवत थे:- सतारा (1848), जैतपुर और संभलपुर (1849), बघाट (1850), उदेपुर (1852), झांसी (1853) और नागपुर (1854) ।

सतारा (1848):-

लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अनुसार हड़प किया जाने वाला यह प्रथम राज्य था। यहां के शासक अप्पा साहिब के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले कंपनी के अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। इसी अवसर का लाभ उठाकर डलहौजी ने इस राज्य को आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय अंग्रेजी शासन में कर लिया। इस विलय का समर्थन डायरेक्टरों द्वारा भी किया गया। और उन्होंने इस विलय के बारे में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम पूर्णता सहमत हैं और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारतीय सामान्य कानून और प्रथा के अनुसार सातारा जैसे अधीनस्थ राज्यों को कंपनी की स्वीकृति के बिना दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं है। इस विलय के विरोध में जोसेफ ह्यूम ने कामन्स सभा में इसकी तुलना “जिसकी लाठी, उसकी भैंस” के रूप में की।

संभलपुर (1849):-

उड़ीसा में स्थित इस राज्य का शासक नारायण सिंह था।नारायण सिंह का कोई पुत्र नहीं था और वह कोई दत्तक पुत्र भी नहीं बना सके। इस अवसर का लाभ उठाकर 1849 संभल का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया।

जैतपुर (1849):-

जैतपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक रियासत थी जिसका सतारा रियासत की तरह कोई दत्तक उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सका। इस आधार पर जैतपुर का भी विलय कर लिया गया।

बघाट (1850):-

यह रियासत पंजाब में स्थित थी। जिसका विलय 1850 में अंग्रेजी शासन द्वारा कर लिया गया । लेकिन बाद में 1857 की क्रांति में यहां के राजा ने अंग्रेजी सत्ता का समर्थन किया और उनका सहयोग किया। इस कारण कैनिंग ने यहां के राजा की राज भक्ति देख कर इसे पुनः वापस कर दिया था |

उदेपुर (1852):-

यह रियासत मध्य प्रदेश में स्थित थी। इसका विलय हड़प नीति के द्वारा 1852 में कर लिया गया परंतु बाद में कैनिंग द्वारा बघाट रियासत की तर्ज पर इसे वहां के शासक को वापस कर दिया गया।

झांसी (1853):-

इस रियासत के राजा गंगाधर राव को उत्तराधिकार के आधार पर कंपनी ने शासक स्वीकार कर लिया लेकिन नवंबर 1853 में गंगाधर राव बिना पुत्र के स्वर्ग सिधार गए। उनकी विधवा लक्ष्मीबाई को डलहौजी ने पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी।

उत्तराधिकारी न होने के आधार पर झांसी रियासत का विलय कर लिया गया।

नागपुर (1854):-

1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्ज द्वारा नागपुर रियासत का उत्तराधिकारी भोंसले परिवार के एक बच्चे राघू जी तृतीय को स्वीकार कर लिया गया था। 1853 में राजा का बिना दत्तक पुत्र को गोद लिए ही निधन हो गया। लेकिन उसने रानी को पुत्र गोद लेने को कह दिया था । जब रानी ने पुत्र गोद लेने का प्रस्ताव किया तो कंपनी में अस्वीकार कर दिया और राज्य का विलय कर लिया गया। इस विलय का अवसर उठाकर कंपनी ने रानियों के आभूषण और राजमहल के सामान को बेचकर लगभग 2 लाख पौंड की धनराशि प्राप्त की ।

अवध का विलय (1856):-

अवध के विलय का मुख्य कारण केवल वहां का कुशासन माना गया लेकिन इस कुशासन को देखा जाए तो मुख्य कारण अंग्रेज स्वयं ही थे। लॉर्ड डलहौजी ने इस रियासत के विलय की योजना बहुत ही कूटनीतिक तरीके से बनाई ,उसने अपने ही अधिकारियों को अवध में जांच करने के लिए भेजा और उन अधिकारियों द्वारा अवध में कुशासन के विषय को वरीयता पूर्वक बढ़ा चढ़ा कर लंदन भेज दिया गया। और वहां की गृह सरकार से अवध के विलय की अनुमति प्राप्त कर ली गृह सरकार और ब्रिटिश जनमत तैयार करने के बाद डलहौजी ने बड़ी आसानी से यह कार्य कर दिया। अवध को लॉर्ड डलहौजी ने “दुधारू गाय” की संज्ञा दी थी । इसी कारण बहुत ही सुनियोजित तरीके से लंदन से जांच कमेटी बनवा कर 1854 मे आउट्रम को स्लीमैन के स्थान पर भेजा गया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध का विलय कर लिया गया।

और पढ़े:- भारत में यूरोपियों का आगमन (1448 ई. -1664 ई. तक )