हेलो दोस्तों आज हम लोग इस लेख में भारतीय मृदा के प्रकार और विशेषताएं (Indian soil types and characteristics) पढ़ेगे और विश्लेषण करेंगे| कृषि प्रधान हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों में मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। पौधों के विकास में सहायक महीन कण युक्त और ह्ममस वाले मेंटल के ऊपरी परत के भुरभुरे पदार्थ को मृदा कहते हैं।

मृदा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द सोलन से हुई मानी जाती है। जिसका अर्थ फर्श होता है। प्राकृतिक रूप से मौजूद मृदा पर कई कारकों का प्रभाव होता है। जैसे मूल पदार्थ, धरातलीय दशा, वनस्पति प्राकृतिक जलवायु, समय, उच्चावच, आदि। समय-समय पर शोधकर्ताओं ने मिट्टी के प्रकारों का विभाजन किया है। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को 10 रूपों में वर्गीकृत किया है।

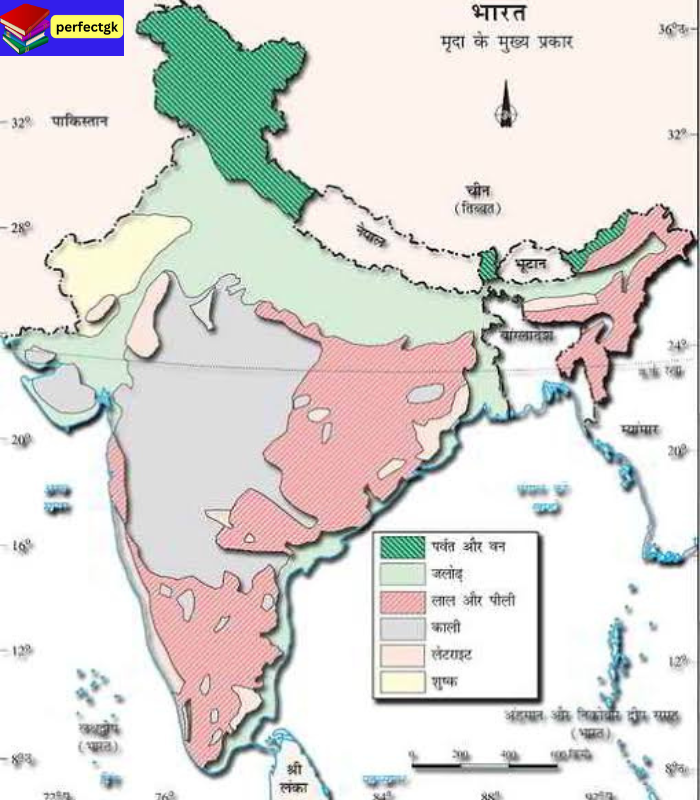

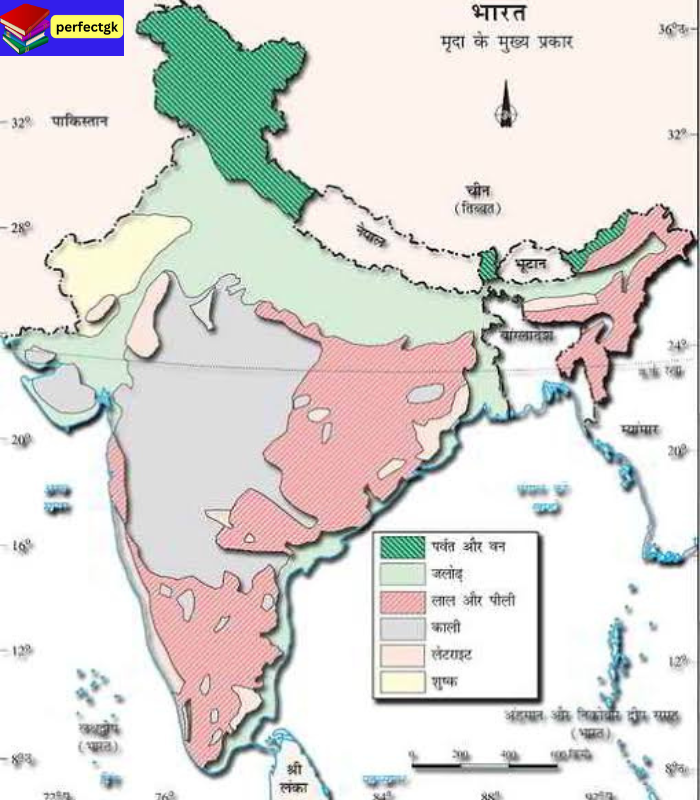

भारतीय मृदा के प्रकार और विशेषताएं:-

जलोढ़ मृदा या कछार मिट्टी(Alluvial soil):-

भारतीय मृदा के प्रकार में जलोढ़ मृदा मुख्यतः गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र के मैदाने में पाई जाती है इसका क्षेत्रफल लगभग 43.4% है। जो भारत में पाई जाने वाली अन्य मृदाओं में सबसे अधिक है। इसका विस्तार लगभग 142.50 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। यह नर्मदा तथा तापी नदी घाटियों पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों तथा गिरीपाद मैदानो में पाई जाती है। इसका रंग हल्के भूरे रंग का होता है। यह बलुआ व से मिश्रित होती है। इसको दो प्रकार में बांटा जा सकता है।

बांगर/ भांगर मृदा:-

इस प्रकार की मृदा का रंग काला या बुरा होता है। इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट व कंकर होते हैं। इस मिट्टी का विस्तार नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होता है। जिससे प्रत्येक वर्ष यहां की परत नई मिट्टी द्वारा निर्मित होती है। इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस, चूना, फास्फोरिक अम्ल तथा जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। लेकिन पोटाश कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इस मृदा में गेहूं, चावल, मक्का, चारा, तिलहन सब्जियां आदि की पैदावार अच्छी होती है।

खादर:-

यह मृदा बांगर मृदा से लगभग 30 मीटर नीचे गहराई में मिलती है। वर्षा काल में नदियों में बाढ़ आने के कारण इसकी ऊपरी परत नई बन जा बनी रहती है जिससे बाहर द्वारा लाई गई मिट्टी से इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इस मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण पाए जाने के कारण इसे स्थानीय भाषाओं में रेह( Reh) कल्लर(kallar) या धुर(thus) कहा जाता है।

लाल मृदा (Red soil):-

लाल मृदा बालू, चिकनी तथा दोमट मिट्टी का मिश्रण है। यह भारत के लगभग 18.6 % भाग (61 मिलियन हेक्टेयर) पर विस्तृत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारतीय मृदा के प्रकार में पाई जाने वाली मृदाओं में दूसरे स्थान पर है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र तमिलनाडु, बुंदेलखंड, राजस्थान, काठियावाड़, कच्छ (गुजरात) कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि स्थानों में पाई जाती है।

इस मृदा का रंग लाल होता है। जो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इस मृदा की ऊपरी परत लाल तथा इसकी निकली परत में पीले रंग का अवक्षेप होता है। यह मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। इसमें कंकड़ और कार्बोनेट तथा कुछ मात्रा में लवण होते हैं। चूने, फास्फेट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं पोटाश आदि अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु निम्न मैदानी भागों में यह मृदा उर्वर, दोमट होती है। तथा इसका रंग गाढ़ा होता है। इस मृदा में मुख्यतः गेहूं, कपास, दलहनों, तंबाकू मिलेट, तिलहनों, आलू एवं फलों की खेती की जाती है।

काली मृदा(Black soil):-

क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मिट्टी भारत में तीसरे नंबर पर आती है। इसको रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेर्नोजेम आदि नाम से जाना जाता है। इस मृदा का विस्तार भारत में लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर में है। जो सभी प्रकार की मृदाओं का लगभग 15% है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपरदन के द्वारा हुआ है। जो मुख्यत क्रिटेसस युगीन अपक्षयित लावा रहा होगा। मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम सिलीकेट, लोहा, ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है।

यह मृदा गीली होने पर चिपकने वाली हो जाती है। तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इस मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। गीली होने पर इसमें जुताई करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। यह मृदा काफी उर्वर होती है। जिसमें कपास, दलहनों, मिलेट, अलसी अरंडी, तंबाकू, गन्ना, सब्जियां, नींबू आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में विस्तृत है।

मरुस्थलीय मृदा(Desert soil):-

इस प्रकार की मृदा देश की मृदा का लगभग 4% है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर है। यह मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा, अरावली पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है।

मरुस्थलीय मृदा में जैविक पदार्थ की कमी और नाइट्रोजन एवं कैल्शियम कार्बोनेट की विधि प्रतिशतता पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में आद्रता और नमी को धारण करने की क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। इंदिरा नहर से प्राप्त जल द्वारा पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों का कायापलट हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी में मुख्ता बाजरा, ग्वार, दलहनों, चारे आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों में पानी की न्यून आवश्यकता होती है।

लैटराइट मिट्टी(Laterite soil):-

लैटराइट मिट्टी का नामकरण लैटिन भाषा के शब्द लैटर से हुआ है। जिसका अर्थ ईट होता है। यह मिट्टी भीगी हुई स्थिति में काफी मुलायम होती है लेकिन सूखने पर यह इतनी कड़ी हो जाती है कि ईट के समान हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी मानसूनी जलवायु तथा मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता से सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन के परिणाम स्वरुप हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी में ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी का विकास मुख्यतः पठार के उच्च भागों में हुआ है।

इस मिट्टी का विस्तार भारत में लगभग 12.2 मिलियन हेक्टेयर है। यह भारत की समस्त मृदाओं की 3.7 प्रतिशत है। इस प्रकार की मृदा मुख्यतः पश्चिमी घाट की पहाड़ियों, राजमहल की पहाड़ियों, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम की उत्तरी पहाड़ियों, मेघालय की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। इस मृदा में लोहे और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, वहीं इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटाश, चूना और जैविक पदार्थों की न्यूनता होती है। हालांकि उनकी उर्वरकता निम्न होती है। इनमें चावल, रागी गन्ने और काजू की खेती होती है।

पर्वतीय मृदा(Mauntein soil):-

इस प्रकार की मृदा हिमालय की घाटियों में ढलानों पर लगभग 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत के लगभग 18.2 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल में फैली है। समस्त मृदा में इसका लगभग 5.5% भाग है यह मिट्टी अप्रौढ़ है तथा इनका क्रमबद्ध अध्ययन अभी बाकी है। इस प्रकार की मृदा का रंग भूरा होता है।

यह मिट्टी दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यहां देवदार, नीले चीड़ के वृक्ष अधिकता में पाए जाते हैं। इस मिट्टी का चरित्र अम्लीय होता है इसमें ह्यूमस की निम्नता पाई जाती है। इन मृदाओं में चावल, मक्का, फलों एवं चारे की खेती की जाती है। वनाच्छादन के कारण ढाल एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर उच्च स्थानीय मृदाओं को भूरी एवं लाल मृदा कहा जाता है।

उपरोक्त भारतीय मृदा के प्रकार में जलोढ़, लैटराइट, काली, लाल, मरुस्थलीय, पर्वतीय मिट्टी आदि का अध्ययन में प्रकार और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।